日本のものづくりとデザインの価値や魅力を子どもたちに伝えるチャリティープロジェクト。

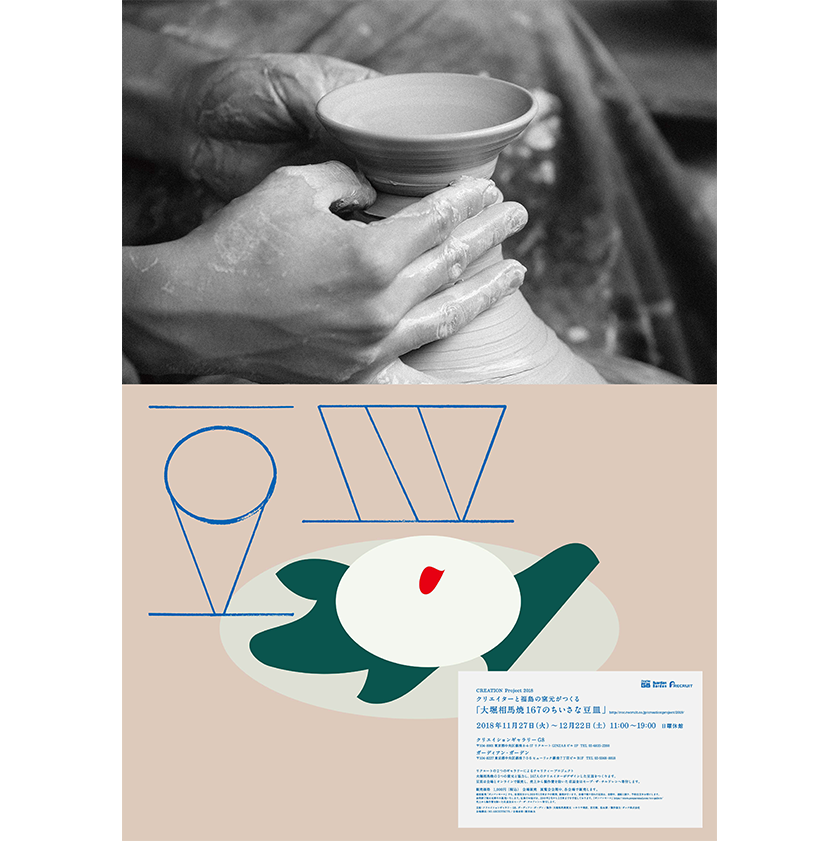

多くの方々にアートやデザインの楽しさを感じてもらおうと、1990年からはじまった毎年恒例のチャリティープロジェクト。2つのギャラリーと交流のあるクリエイターの方々にボランティアで制作していただいた作品を展示・販売し、収益金をチャリティーとして寄付しています。2009年より、「CREATION Project」と題し、2011年〜2015年は東日本大震災の義援金として合計約1134万円を寄付、2016年は熊本地震の義援金として158万円を寄付しました。2017年からは、生産地を日本全体に広げ、日本のものづくり・産業を、デザインの力で発信していくプロジェクトとして継続しています。

2011 印染トートバッグ展、2012 アロハシャツ展、2013 石巻バッグ展、2014 東北和綴じ自由帳展、

2015 伊達ニッティング、2016 藍色カップ、2017つつの靴下展

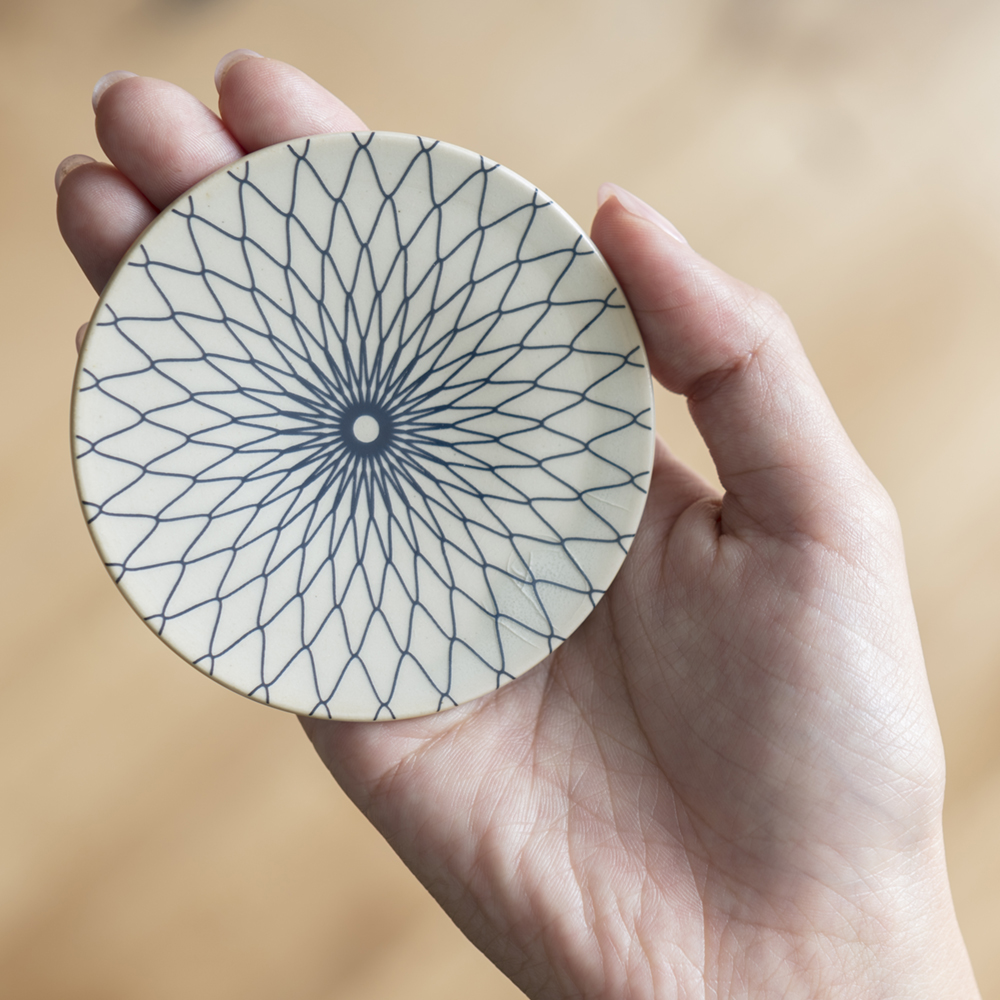

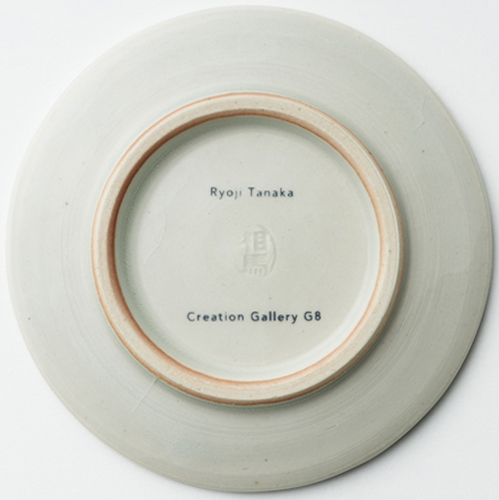

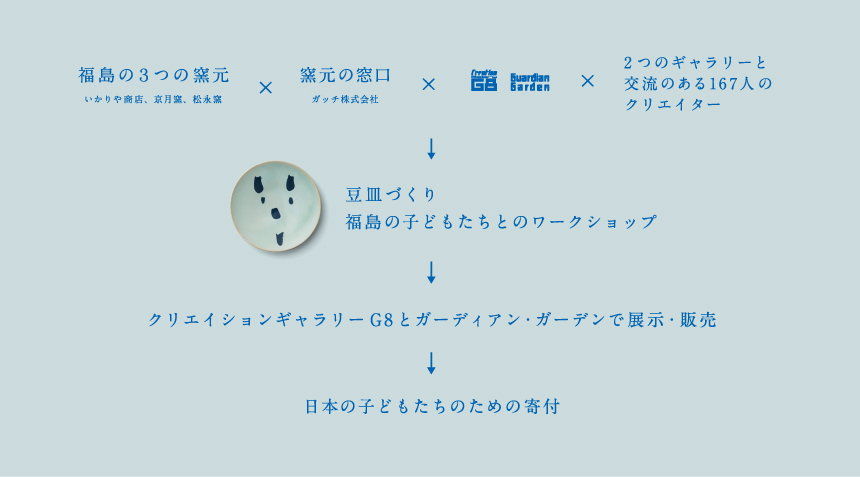

167人のクリエイターがデザインした、167種類の大堀相馬焼の豆皿を展示、販売します。

大堀相馬焼は、江戸時代元禄期から続く福島県浪江町の伝統工芸品です。東日本大震災の影響を受けて浪江町での製作はできなくなりましたが、窯元たちは福島県内の別の地域に拠点を移し、窯を新調し、愛知県瀬戸市の瀬戸土を使い製作を再開しました。拠点が離ればなれになった今も、協同での陶器づくりが窯元同士を繋いでいます。今では地域おこし協力隊の若い職人も県外から参加し、様々な人のつながりによって浪江町の伝統は福島にあり続けています。

今回は、大堀相馬焼の3つの窯元と協力し、167人のクリエイターがデザインした豆皿をつくります。手のひらサイズのちいさな豆皿は、ろくろ職人が一つ一つ手作業で成形しています。豆皿の種類によってみられる細かなひびは、大堀相馬焼の特徴の一つ。熱い窯を開けて豆皿を冷ます際に、釉薬が収縮することでひび割れが起こり、キラキラと風鈴のような貫入音が鳴ります。

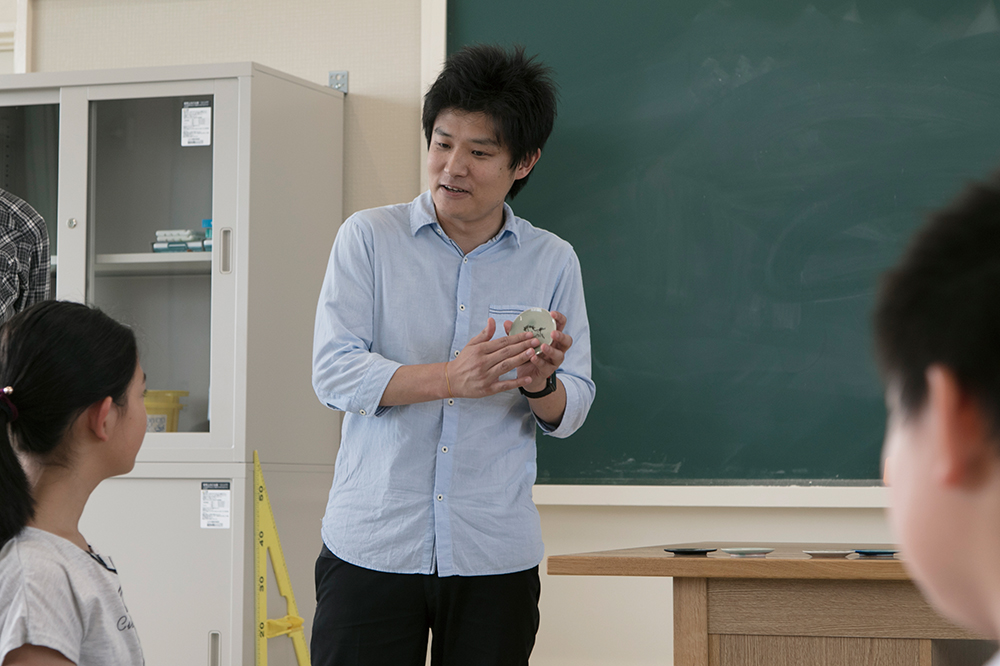

今年7年ぶりに町内で開校した福島県浪江町立なみえ創成小・中学校で、地元の伝統工芸品に親しみながら、豆皿のデザインに挑戦するワークショップを行いました。子どもたちの考えた豆皿は実際に焼き上げ、クリエイターの豆皿と一緒に展示します。

豆皿の販売収益金は、未来を担う子どもたちの支援のために、セーブ・ザ・チルドレンに寄付をします。

ぜひこの機会に、多くの方にチャリティーにご参加いただけることを願っています。

クリエイションギャラリーG8会場風景

ガーディアン・ガーデン会場風景

(両会場撮影:矢吹健巳)

展覧会によせて

東日本大震災により別の地で再開し、バラバラになってしまった大堀相馬焼の窯元が、3つの窯と素晴らしい167人のデザイナーさんたちとコラボレーションできたこと、大変嬉しく、このような機会をいただき本当に有難うございます。

今年から新設・再開された小中学校の子どもたちと一緒に作品づくりもできたことも印象的でした。

今回は全ての工程を手作業で作っております。実は、大堀相馬焼の陶土と釉薬は震災により全て使えなくなり、材料をすべて入れ替え再開しました。まだまだ歩留まりも悪く、色味も安定しませんが、ひとつひとつ手づくりでつくっている味わいを感じ取っていただければと思います。

今回のプロジェクトを通じて、大堀相馬焼も新しい挑戦への第一歩を踏み出す機会をいただけました。窯元同士、再開した場所はバラバラになってしまった現在、こうやって同じプロジェクトのゴールを目指して、それぞれが一丸となって作品づくりができることは、震災前も震災後もあまりなかったように思います。また今年から、県外から産地に移住し職人候補として参画してきた、地域おこし協力隊の3人にはこの機会を通じて活躍してもらい、今後の良い経験になればと思っています。

デザインを通じたこのようなプロジェクトを通して、より多くの人たちにデザインの楽しさを感じてもらえればと思うと同時に、デザインの力が世の中を少しでも良い方向に導く可能性の一つとなれればと願っております。

ガッチ株式会社 代表取締役 松永武士

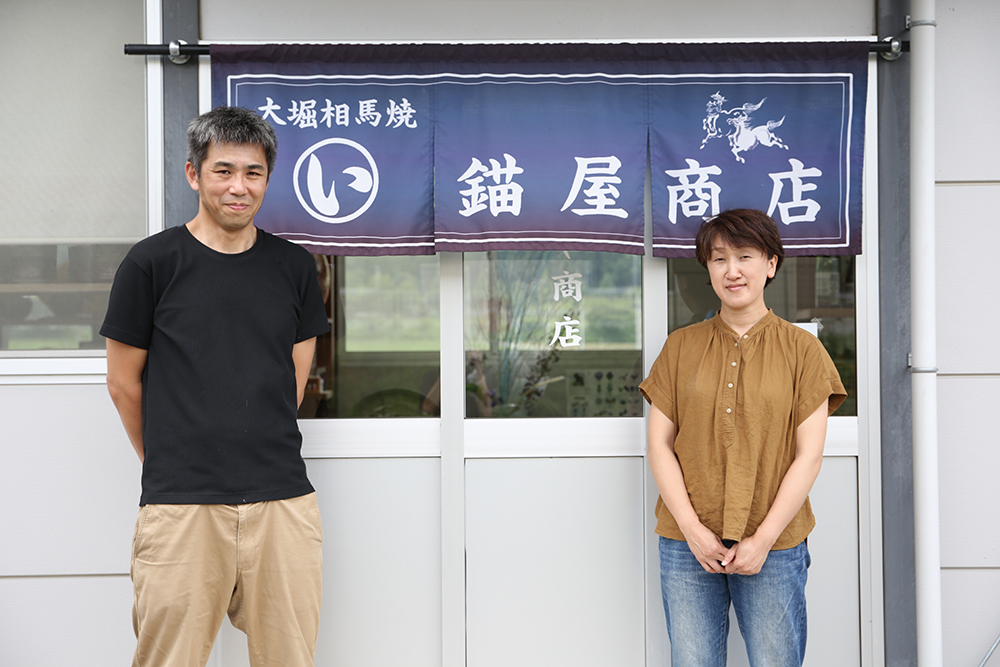

左:ガッチ株式会社 右:いかりや商店

左:京月窯 右:松永窯

福島県浪江町立なみえ創成小・中学校での豆皿ワークショップ

展覧会オープンに先駆けて、2018年7月12日に福島でアートディレクター、グラフィックデザイナーの中村至男さんを講師として、豆皿のデザインに挑戦するワークショップを開催しました。今年7年ぶりに町内で開校した福島県浪江町立なみえ創成小・中学校で行い、他の学校も参加し計7校の生徒が集まりました。合計で45名がワークショップに参加し、集まったデザインは、実際に焼き上げ子どもたちにプレゼントします。さらに、167人のクリエイターの豆皿と一緒に、ギャラリーにて展示します。

参加校:(*は別日程で別途ワークショップを実施)

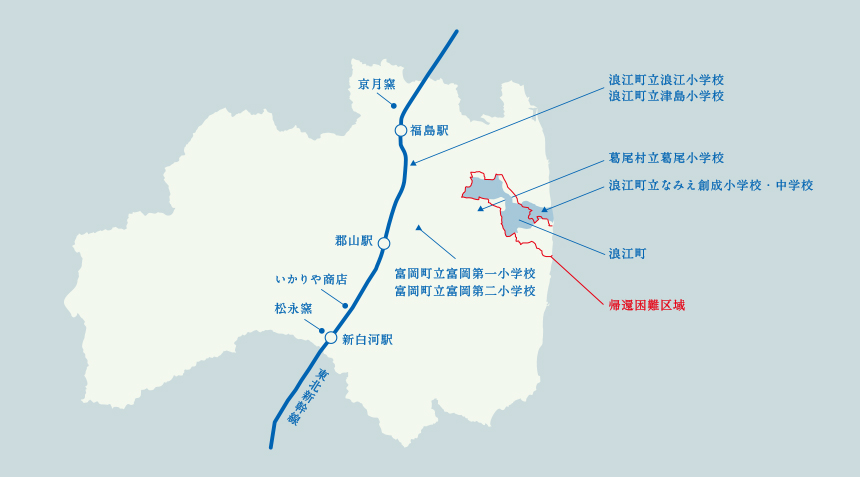

浪江町立なみえ創成小学校・中学校、浪江町立浪江小学校*、浪江町立津島小学校*、富岡町立富岡第一小学校、富岡町立富岡第二小学校、葛尾村立葛尾小学校*

*ワークショップ当日の様子をまとめたレポートをnewsページで紹介しています。

http://rcc.recruit.co.jp/creationproject/news/2018/10/02/5758/

1. 成形・素焼き

ろくろ職人の手によって、陶土を豆皿の形にしていきます。豆皿の縁の部分はなめし皮を当ててなめらかに整えます。熟練した職人の手にかかれば、1日に200枚以上の豆皿が出来上がるそうです。成形した豆皿は、1週間ほどかけて乾燥させ、釉薬の吸収をよくするために820度の窯で2-3日かけて素焼きします。素焼きした豆皿は少しピンクがかった色になります。

2. 釉薬をかける

豆皿をはたいて細かな埃を落としたら、大きな瓶に入った釉薬を、柄杓で素早くかけていきます。塗りムラが出ないように、釉薬をかけた豆皿は裏返し、乾燥させます。最後に豆皿の裏側の高台についた釉薬をタオルで拭きとり、筆で細部を整えます。

3. 本焼き

釉薬をかけた豆皿を1250度の窯で3-4日かけて焼いていきます。窯の手前の小窓に小さな陶器を入れて一緒に焼くことで、途中で取り出し、焼き加減を確認することができます。本焼きでは、およそ15%程度豆皿が収縮し、一回り小さなサイズになります。焼きあがった豆皿は、2-3日かけて窯の中で冷まします。この時に、釉薬の種類によって収縮が起こり、大堀相馬焼の特徴である細かなひび割れが入ります。ひび割れの音は貫入音と呼ばれ、キラキラと風鈴のような綺麗な音が鳴ります。

4. 転写焼き

167種類の絵柄を転写シートに印刷し、一つずつ丸くハサミで切り抜きます。水で濡らしたシートを豆皿の上にのせ、水分を布で拭き取りながら、中の空気を中心から外に出していきます。熟練した人でないと中に気泡が残り、焼き上げた時に柄に傷が入る原因になってしまいます。シートの絵柄を豆皿に定着させるために、最後にもう一度800度の窯で焼きます。8時間ほど焼き、その後8時間かけてよく冷まします。このような手作業によるいくつもの工程を経て、ようやく豆皿が完成します。

大堀相馬焼と浪江町

江戸時代元禄期から続く大堀相馬焼は、現在の浪江町中南部にあたる大堀村で栄えたことからその名がつきました。古くから庶民のための陶器として親しまれ、江戸時代末期にはおよそ100軒もの窯元があったと言われています。その後、東日本大震災前には約25軒の窯元が活動していましたが、震災後に浪江町は帰宅困難地域となり、約10軒の窯元が福島県内の別の地域で活動を再開しています。

松永窯(西白河郡)

3代目の窯主である松永和夫さんは、拠点を西白河郡に移し活動を再開しました。今では若者に大堀相馬焼の伝統を継承していくために、インターンシップの受け入れや、白河市に拠点を移した窯元のいかりや商店と一緒に、地域おこし協力隊への技術の継承を行なっています。

いかりや商店(白河市)

白河市で活動を再開した山田慎一さんは13代目の窯主です。地域の学校と連携したワークショップを開催したり、松永窯と一緒に地域おこし協力隊への技術の継承を行なっています。

京月窯(福島市)

現在の窯主は近藤京子さん。女性が窯を継ぐことはあまり多くないなかで、家族の手伝いをしていた時期も含めて、40年ほどこの仕事を続けています。浪江町にいた頃から、工房にギャラリースペースを構えて、人が集まりやすい場所作りをしているそうです。