CREATION Project とは

多くの方々にアートやデザインの楽しさを感じてもらおうと、1990年からはじまった毎年恒例のチャリティー企画展。2つのギャラリーと交流のあるクリエイターの方々にボランティアで制作していただいた作品を展示・販売し、収益金をチャリティーとして寄付してきました。2009年より、「CREATION Project」と題し、デザインの力による豊かな生活の提案を目指しています。2011年の東日本大震災以降は、被災した地域の産業を応援したいと、東北での物づくりにこだわり、2011年「印染トートバッグ」(岩手・宮城・福島・茨城で製作)、2012年「アロハシャツ」(福島)、2013年「石巻バッグ」(宮城)、2014年「東北和綴じ自由帳」(岩手・宮城・福島)、2015年「伊達ニッティング」(福島)を開催。5年間で合計約1,134万円を被災地の子どもたちを支援するために寄付させていただきました。

2011 年開催 印染トートバッグ展

2012 年開催 アロハシャツ展

2013 年開催 石巻バッグ展

2014 年開催 東北和綴じ自由帳展

2015 年開催 伊達ニッティング展

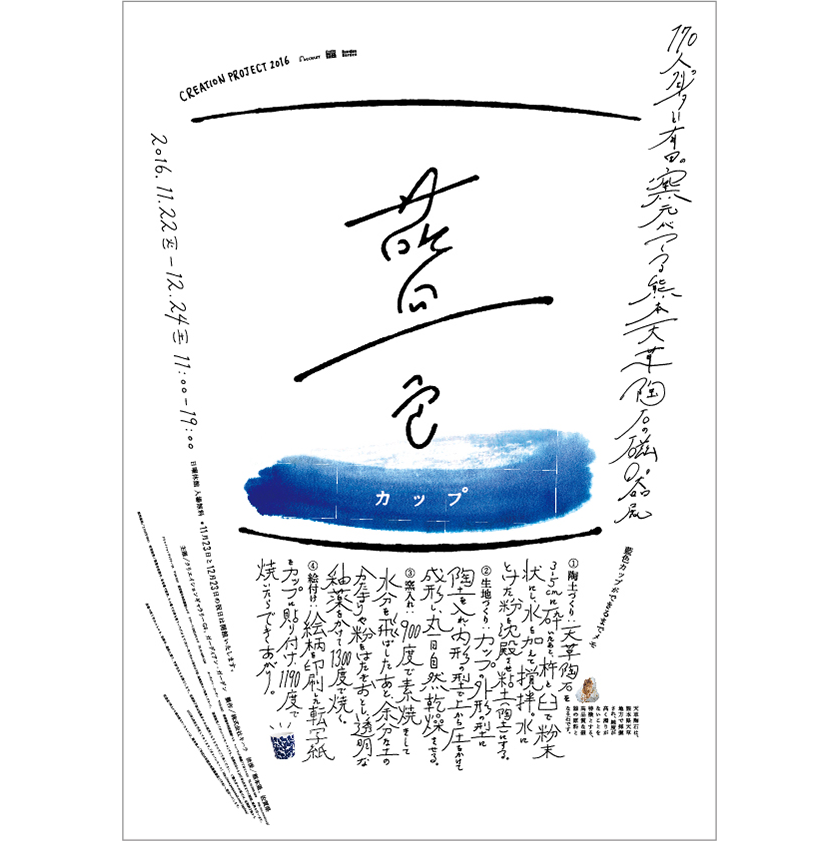

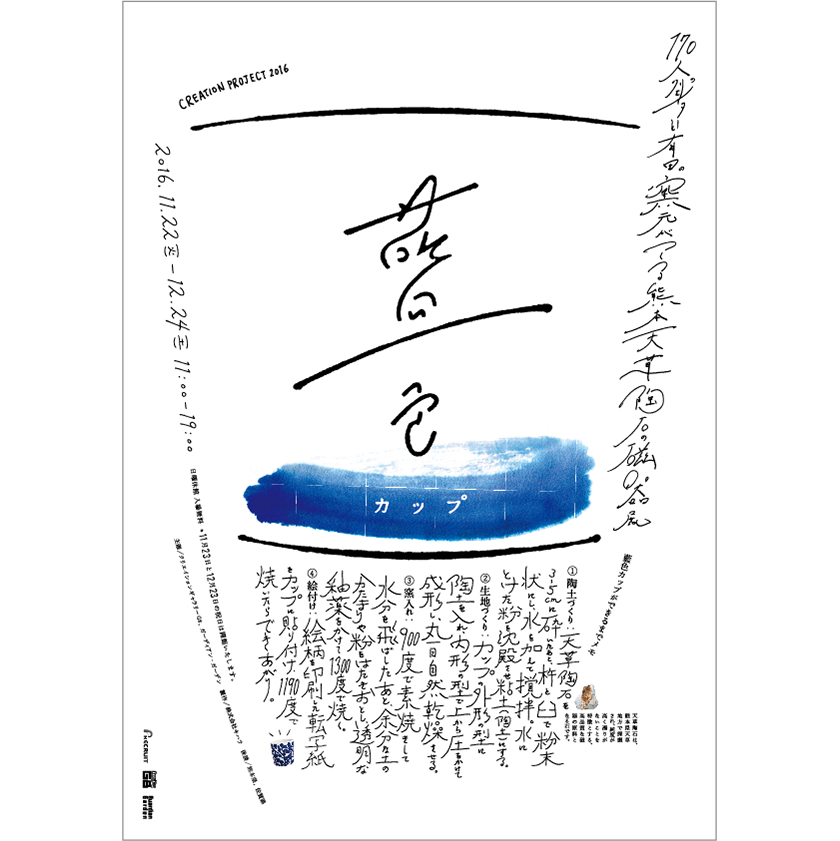

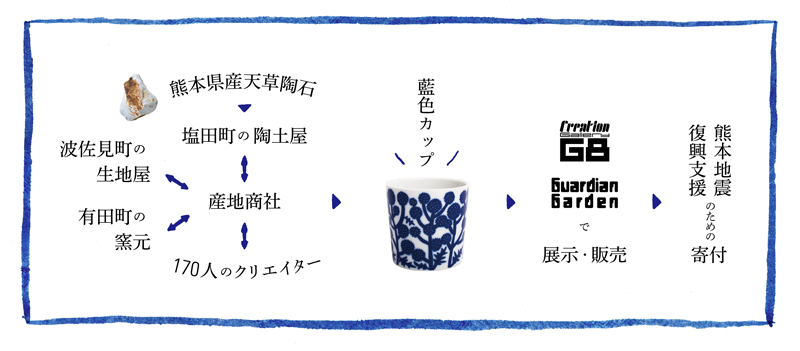

熊本県は豊かな天然資源に恵まれており、県西にある天草地方では陶磁器の原料である天草陶石が採掘されます。その歴史は長く17 世紀頃から磁器に使用されはじめ、純度が高く濁りがないことを特徴とする高品質な陶石として、広く使用されてきました。

本展では、その熊本県産の天草陶石を使用して有田・波佐見の窯元とつくった、約 170 種類の多様なデザインのカップを展示・販売します。販売収益金は 2016 年 4 月に発生した熊本地震の復興支援のために寄付をします。

カップは、被災地の一日も早い復興を願い、第一線で活躍するクリエイターから新進気鋭のアーティストまで総勢約 170 人がボランティアでデザイン。長い歴史の中で培われた伝統技術を受け継ぐ有田・波佐見の窯元が、ひとつひとつ手作業でカップを製作しました。その職人の思いを守りながら、今回橋渡しをしたのは、半世紀に渡り有田に根付く焼き物の産地商社キハラ。それぞれが持つクリエイティブな力をつなぎ、熊本の未来を応援します。

真っ白な磁器に藍色が映えるカップを購入することで、誰でも、デザインを日常に取り入れ、伝統技術に触れながら、そこに込められた思いとともに、チャリティーに参加することができるプロジェクトです。

クリエイションギャラリーG8会場風景(撮影:長谷川健太)

ガーディアン・ガーデン会場風景(撮影:元田敬三)

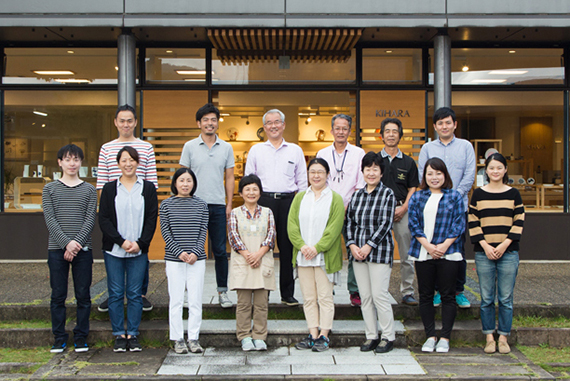

産地商社

株式会社キハラ

この度はご縁をいただきCREATION Project 2016「藍色カップ」の製作を担当できましたことを大変光栄に存じております。

今回は熊本地震復興支援が企画テーマですが、有田・波佐見の窯元も長年熊本県天草の良質な陶石を使わせていただいております。

幸いにも今回の熊本地震では天草の被害はほとんどありませんでしたが、我々はこの地震を機にこれまで当たり前のこととして天草陶石を使ってきたことを思い返し採掘にかかわっていただいている関係者の皆様に改めて感謝をしなければいけません。

また「藍色」という有田の染付伝統技法を通し天草陶石と有田・波佐見焼とクリエイターの皆様を繋ぎ、その素晴らしさを全国に発信できましたことに対し心より厚く御礼申し上げます。

株式会社 キハラ

代表取締役 木原長正

クリエイター

クリエイションギャラリーG8

ひびのこづえ(コスチューム・アーティスト)

熊本/天草とのつながり

天草は、私にとって忘れられない場所なんです。シュノーケリングで海に潜って、「ここは竜宮城だ」と思った場所で。天草の牛深という海は、珊瑚が広がっていて、とにかくカラフルで色がすごく綺麗。沖縄や海外でも潜っているのですが、あの場所が竜宮城だと私は思っています。

熊本では、熊本市現代美術館で展覧会をしたことがあって、作品も収蔵していただいています。その時に美術館から見えていた熊本城がすごく好きで、私にとっても熊本のシンボルです。

デザインへ込めた思い

自分が熊本と関わった過去があって、その風景を思い出すデザイン、という部分が大きいです。はじめて九州を縦断した時に、車で阿蘇の大観峰へ行った時の風景も忘れられません。あの雄大さはなかなか……。何もないんです。何もないことが逆に広さを強調していて。そこに生えていた植物をなんとなく覚えていて、実際にどんな植物が生えていたのだろう、と調べてみました。今回、モチーフにしたのは「ヒゴタイ」という植物です。カップにした時に、藍色の植物でうめつくしたいな、という気持ちと、この植物のプロフィールを見ると、大地でしっかりと踏ん張っているイメージがあったので、すごくいいかなと思って、描いてみようと思いました。

デザインの力

CREATION Projectの取り組みは、今年だけのことではなく20年以上続けていることにとても意義があると思うんですね。何かが起きたからやるのではなくて、継続して寄付をし続けているのですものね。

人間はどんな災害に見舞われても、そこからまた這い上がるためのパワーが必要で、それは暮らしを継続するということでしかないんですよね。災害が起きたから特別なことをするよりも、淡々と暮らしていた去年と同じ状況に戻すということが大事で。壊れてしまったものをまたつくる時に、デザインの力はすごく大切だと思います。みんなが愛着を持てない形とかものは、壊れても悲しいと思わないで通り過ぎてしまうけれど、美しいデザインは人の心をおだやかにさせるじゃないですか。熊本城もそうですよね。

でもなんだろう。一番すごいのはやっぱり自然だとも思います。だから、阿蘇の大地に根付く植物を描きたいなと思いました。

クリエイター

ガーディアン・ガーデン

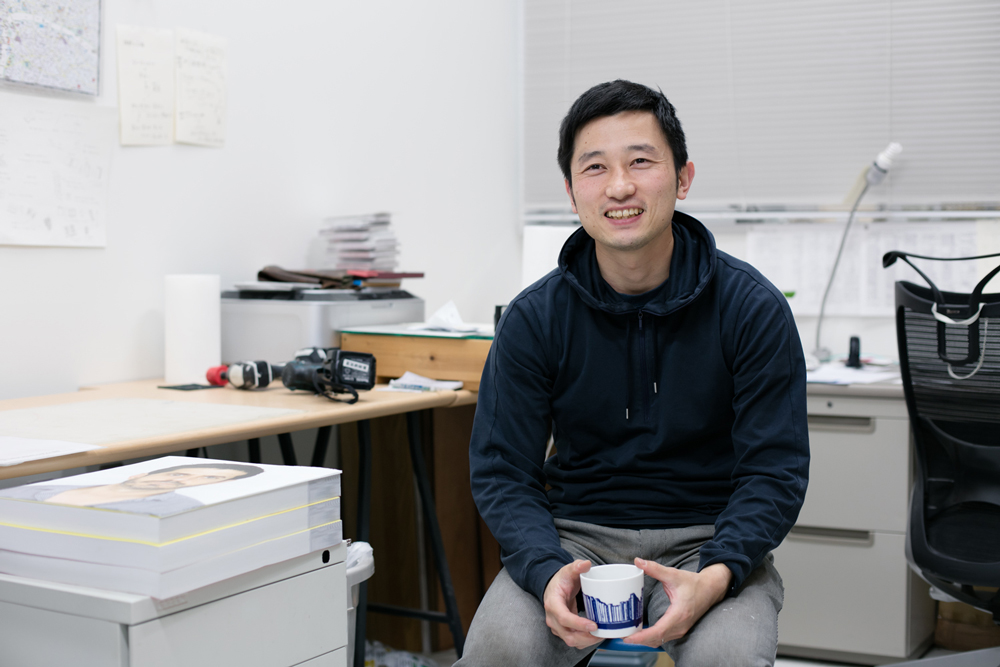

飯田竜太(彫刻家)

表現=支援

すごく、ありがたいなと思います。CREATION Projectという場があるのは。大きな災害が起こった時に支援したいっていう気持ちがあっても、個人だとすぐに行動が起こせない。行動の範疇もすごく限られている。とはいえ初めから何かをつくって行動するというのは、すごく体力と覚悟が必要で、なかなかその一歩が踏み出せない。東日本大震災で地震が起こった時、自分では被災地でワークショップをしたりするぐらいしかできなかった。

この藍色カップを通じて、何か少しでも役に立てればという思いが伝わればいいなと思います。

美術とデザインの違い

美術は、純粋に自分が定義した問題を解決するためのものだと思うけれど、デザインは誰かの手にとって、欲しくなるように、そして役に立つように、自分の美的感覚をそこに足して回答することだと思います。誰かが求めている何かを、どれだけ上回って作れるかがデザインには必要で、僕には出来ないすごいことだなと思っています。自ら問題意識を持ち、表現という手段で開示する美術とは違う要素と制限がある。学生のときからずっと彫刻を作ろうと思っていたけれど、デザインには憧れていたので、デザインする機会をもらえるのは、ありがたいと思っています。

カップのデザインは、自分の蔵書から好きな本を100冊選び、背表紙をひっくり返した本棚のデッサンです。自分の作品のシリーズで、本の中の文字を飲み物にたとえて飲んでもらえたらという思いで描きました。

誰でも参加できるプロジェクト

もうひとつ大事なことは、著名なデザイナーやアーティストがたくさん参加しているので、このプロジェクトを知らない人でも展覧会にも足を運びやすいし、作品を手にとりやすい。単に寄付をするのではなく、「もの」を持って帰ることができる、参加する(購入する)人達にはいいんじゃないかと思います。何も気付かず知らないあいだに、購入するという「こと」で支援につながることがあってもいいかなと思います。

天草陶石とは

天草陶石は、熊本県の天草地方で採掘される、高品質な磁器の原料になる石です。 純度が高く濁りがないことが特徴。茶色く見えるのは鉄分で、砕くと真っ白な石の面が現れます。お話を伺った渕野陶磁器原料の渕野さんによると、陶石の採れる鉱脈はいくつかあり、それぞれ等級や石の性質にも違いがあって、そのためつくる磁器の用途に合わせて陶石をブレンドしているそうです。白いほど高価だとか。

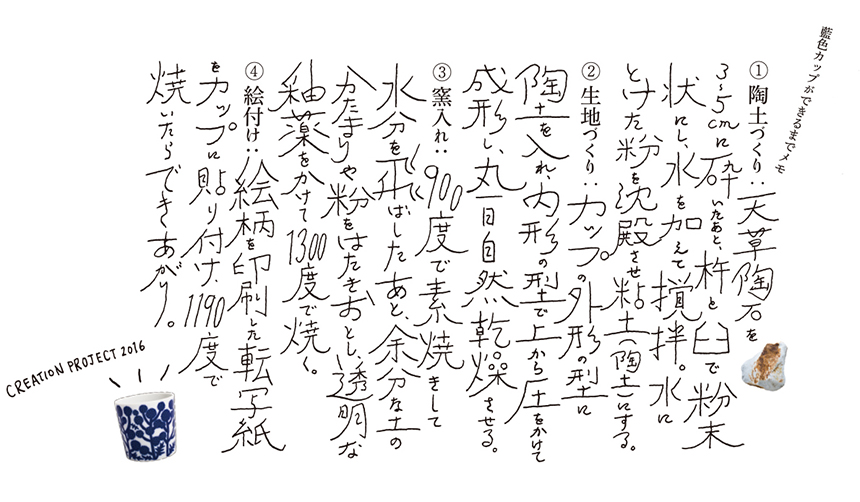

1. 陶土づくり

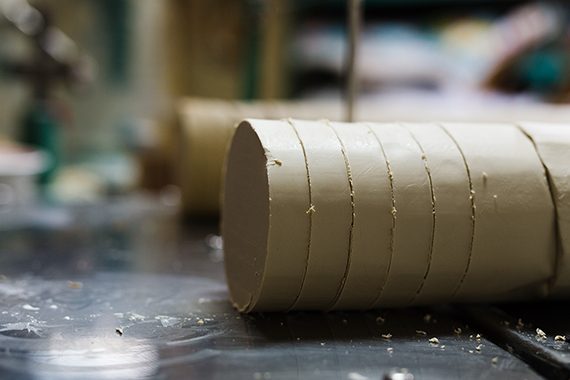

陶土をつくっているのは、通称「土屋」さんと呼ばれる陶土屋さん。昔ながらの製法でつくり続け、 陶芸家さんからの注文も多いそうです。工場内は、石を砕く音、滑車が回る音が響いて隣の人の声が聞こえないほど。3~5cm に砕いた石を、11 時間ほどかけて杵と臼で粉末状にしてから、工場沿いを流れる塩田川から取水した水を加えて撹拌。水にとけている一番細かい粉を集めて沈殿させます。沈殿槽がいっぱいになるまで 2 週間から1ヶ月。そのあと、鉄分や不純物を取り除き、水を抜いて、円柱状の粘土(陶土)にします。

2. 生地づくり

陶土屋さんでできた粘土を、次は生地屋さんでカップのかたちに成形。外形の型に陶土を入れ、内形の型で上から圧をかけます。粘土が剥がれやすいように、型の温度は 100 度ぐらいになっているのでやけどしないように注意が必要。成形したあとは、ある程度の硬さになるまで丸 1 日自然乾燥します。最後にふちを研磨して整えたカップの生地は、次の工程の窯元さんのもとへ。軽トラックに積み込み、割れないようにゆっくりしたスピードで運ばれます。

3. 窯入れ

いよいよ、最初の窯入れです。まずはカップの生地を900 度で素焼きして、水分を飛ばします。この時のカップの焼き上がりの色は、ほのかにピンク色がかっています。カップのふちを研磨して、余分な土のかたまりや粉をはたき落としたあと、透明な釉薬をかけて、1,300 度で再び焼くと、真っ白なカップになります。

4. 絵付け

焼き上がった白いカップは、絵付けのためもう一つの窯元さんへ。デザインを印刷した転写紙を水に浸してカップに巻きつけ、ひとつひとつ手作業で、付いている水を抜くように貼り付けていきます。このあとは最後の窯入れ。1,190 度で焼くと、絵柄がカップに定着します。転写紙の黄色い部分の釉薬は焼くととけて透明に。焼き上がった後は、急な温度差で割れないように窯を7 時間くらいかけて冷ましてから窯上げします。こうして、様々な人の手を経て、藍色カップの出来上がり。

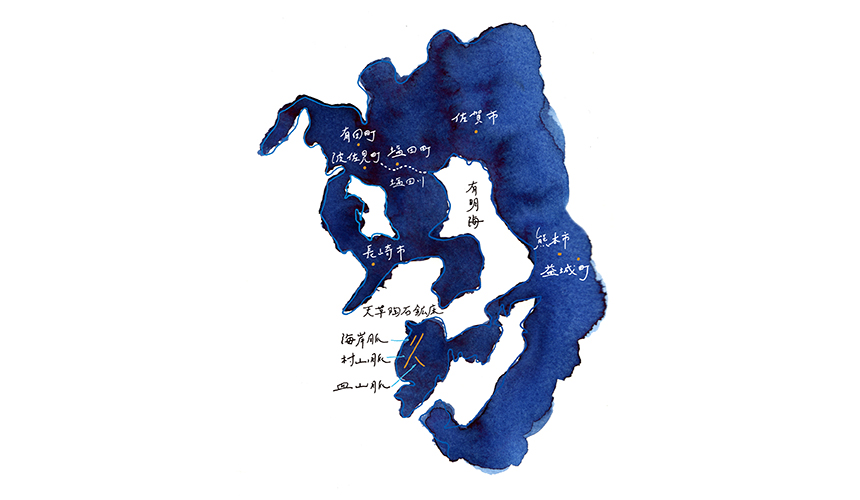

天草地方(熊本県)

天草陶石は、熊本県の天草地方で 17 世紀後半に発見されました。明治以降、高品質な焼物の原料として広まり今では陶磁器の主原料として広く使われています。

一番大きな陶石の鉱脈は皿山脈で、他に村山脈、海岸脈など、様々な鉱脈があります。昭和初期頃まで、陶石は海の近くにある採掘場から海路で運び、有明海に流れ込んでいる塩田川の港へ運んでいました。

塩田町(佐賀県)

陶土をつくる渕野陶磁器原料さんは、塩田町にあります。

工場の目の前には、川幅の広い塩田川がゆったりと流れています。塩田川は有明海につながり、江戸時代から 1970 年ごろまで、満潮時には川港の塩田津へ船が入港したそうです。

塩田津は、有田町と波佐見町に当時一番近い港だったため、天草地方から天草陶石が運びこまれ、海運での物流拠点として、ものだけでなく人も集まり発展しました。

塩田川の豊富な水量を利用して、水車を回して動力にしたり、陶石の粉末の沈殿に使用したり、また人手の確保ができたことも加わり、この地域で陶土業が発展。かつてはいくつもの陶土屋さんがあったそうです。

波佐見町(長崎県)

生地づくりをしている川島生地屋さんと、最初に窯入れをした窯元さんは波佐見町にあります。

川島生地屋さんは、山の中腹の田んぼに囲まれた場所にありました。川島さんのように、ご家族で生地屋さんを、営まれているところも多いそうです。 かつては、田んぼでお米を作りながら、農作業のない時期に生地づくりをする「半農半陶」と呼ば れる暮らしがありましたが、今ではそういった生地屋さんも少なくなったそうです。

有田町(佐賀県)

絵付けの窯元さんと、産地商社のキハラさんは有田町にあります。

豊臣秀吉が朝鮮出兵時に、朝鮮半島から陶工を日本に連れ帰りました。そのうちの一人、陶工の李参平が、1616 年に有田町の泉山で良質な陶石を発見し、はじめて磁器が焼かれたといわれています。泉山磁石場は、現在はほとんど採掘されておらず、国指定の史跡になっています。

長い歴史を持つ有田町には、いまでも窯元さんや様々な工程をつなぐ焼き物の商社さんが数多くあります。