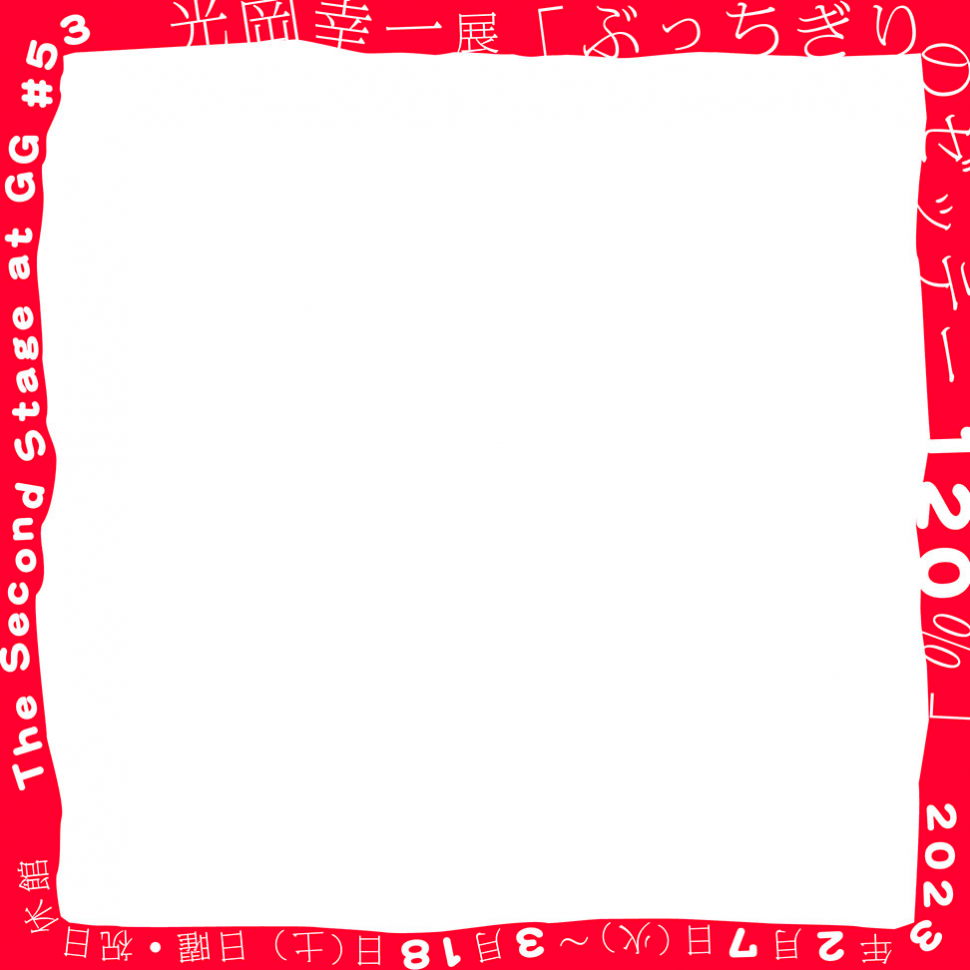

横浜美術館 館長の蔵屋美香さんをゲストに迎え、トークイベント「作品のはなしとその他のはなし。」を開催しました。

蔵屋美香(横浜美術館 館長)

千葉県生まれ。千葉大学大学院修了。東京国立近代美術館勤務を経て、2020年より横浜美術館館長。

企画した展覧会に、「ぬぐ絵画-日本のヌード1880-1945」(2011、東京国立近代美術館、第24回倫雅美術奨励賞)、「高松次郎ミステリーズ」(2013-2014、同、共同キュレーション)、「没後40年 熊谷守一 生きるよろこび」(2017、同)、「窓展:窓をめぐるアートと建築の旅」(2019-2020、同、共同キュレーション)、「すみっこ⭐︎クラッシュ」(2022、無人島プロダクション)など。第55回ベネチア・ビエンナーレ国際美術展日本館(アーティスト:田中功起)キュレーターを務め、特別表彰。

光岡幸一

名前は、字がすべて左右対称になる様にと祖父がつけてくれて、読みは母が考えてくれた(ゆきかずになる可能性もあった)。宇多田ヒカルのPVを作りたいという、ただその一心で美大を目指し、唯一受かった建築科に入学し、いろいろあって今は美術家を名乗っている。矢野顕子が歌うみたいに、ランジャタイが漫才をするみたいに、自分も何かをつくっていきたい。一番最初に縄文土器をつくった人はどんな人だったんだろうか?

主な個展に2019年「あっちとこっち」(外苑前FL田SH/企画 FL田SH)、2021年「もしもといつも」(原宿 block house /企画 吉田山)。

2021年写真新世紀優秀賞(横田大輔 選)、広島市現代美術館企画「どこ×デザ」蔵屋美香賞受賞。

蔵屋美香さん(以下、敬称略):最初に私の方から今日の流れをお話します。まず、光岡さんに今回の展示の内容についてお話いただきます。その後、過去作品を辿りながら光岡さんが何を考えて制作されているのかお聞きしたいと思います。光岡さんの作品は、写真だったり、パフォーマンスだったり、表れ方がいろいろです。たとえばその背後に一貫した考え方があるのか、あるとしたらそれは何なのかといったあたりを探っていきましょう。

それでは光岡さん、まずは今回の個展のお話からお願いします。

光岡幸一さん(以下、敬称略):はい、よろしくお願いします。今回の展示のきっかけになったのは、東京に初めて緊急事態宣言が発令された2020年4月から5月のことが大元です。その頃、自分なりに忙しくしていたんですが、突然世の中の速度が遅くなって、することがなくなって。何もしてはいけない、みたいな雰囲気になり、家で過ごすことが急激に増えました。外には出られないけれど、4月、5月は天気の良い日が続いて、家のベランダで過ごす時間が増え、「風が気持ちいいな」とか「太陽はあっちから登ってあっちに沈むんだな」とか、これまで見えていなかったものがどんどん見えてくる感覚がありました。肩の力が抜けたというか……。宙ぶらりんになっている時しか見えないものがあると感じたんです。それはなぜだろうと気になりました。当時、ピッタリくる言葉を探していたのですが、「これが日本人の感覚にはない、バカンスみたいなものなのかな」とか考えていて。 いろいろ見ていたら、縄文時代はこのくらいのんびりしていたらしいという情報を見つけて、縄文時代の暮らしを想像したり。その経験から作風がちょっと変わって、風を使ったり、日光を使ったり、石を使ったり。外にあるものをこれまでも使っていたのですが、積極的に関わってみたいなという気持ちが大きくなっていきました。

今回の映像でも石がごろごろと転がるシーンがありますが、2021年5月くらいに熱海のニューアカオというホテルにレジデンスで泊まった時の作品です。ホテルに滞在しながら 何を作ってもいいというレジデンスで、ビーチでずっと制作していました。熱海は伊豆半島にあって、火山の噴火でできた半島なので、砂浜ではなくて石の浜で、何千何万の石がずらっと並んでいて、夜になると海の高波に流された石が動いて、真っ暗な海でガラガラガラとすごくいい音が響くんです。人間が生まれる前からこんな感じで石が鳴っていたんだなと思って。それから石が気になるようになって、何を作るわけでもなく石を持ってビーチを歩くようになったんです。たまたま何かの拍子に落とした石が海の方まで転がって、それが面白かった。「じゃあこの石はどこまで転がるんだろう」と。石によって転がり方も違うし、止まる場所も違って、それが面白いなと思って映像を撮りました。石の映像だけでも良かったのですが、なぜか石にアテレコをして。それが最初のアテレコ作品ですね。石の気持ちになるというわけではないですけど、動きに合わせて自分もごろごろ言ってみる。なぜそうしたかはわからないのですが、すごくしっくり来て。なんかちょっと笑える、みたいな。新しいものができたなと。それからずっと、東京に戻ってきてからもその感触が残っていて。なぜこういう活動をしているのかわからずに、ずっとやっていました。

個展の準備中だった2022年の年末に、「幾何学模様」というサイケバンドの解散ライブを日本でやるということで友だちがチケットを取ってくれて行ったら、それがめちゃくちゃ良くて。歌詞の少ないバンドで、その分「この曲はこういう景色ぽいな」とかいろんな景色を想像させてくれるんです。中盤に、「夜の森の中みたいだな」と感じる曲があって、それにゆったり浸っていたとき、パンパンのライブハウスの遠くの方にいるお客さんがいきなり「おぉ~~~~~ ん!」と犬の遠吠えの鳴き真似をして「それ、めっちゃわかる!」と思ったんです。そうしたらその犬の鳴き声みたいな声がどんどん連鎖していって、演奏と相まって本当に大昔の夜の森の景色みたいなものが浮き上がってきて、それにすごい感動したんです。多分、人類の歌の始まりはこんな感じだったのだろうなと。何か直感的に気持ちよくなって、鳴き真似をして、それがリズムになっていって、手拍子とか、太鼓とかができていって、それで音楽が始まったんだと。完全に僕の妄想なんですが、「絶対にそうじゃん!」というように嬉しくなったんです。僕が「ごろごろ」とか街のものに勝手にアテレコしているのは、そういう事だったんだなと。言葉にはなっていないけど、なんか気持ちいい、「あー」とか「おー」とか、動いているものに「ごろごろ」と言ってみるとか、それが街にある見えないグルーヴ感みたいなものを僕なりに再確認しているんだと。これを会場に持ってきて、街の見えにくくなっているグルーヴ感みたいなものを再構成して、原始的な快楽みたいな、頭を使わずに音楽を楽しむ様に直感的な展示ができないかなと思って、アテレコした映像モニターを10個くらい並べたんですが、その時に生音があった方が絶対にいいなと思い、太鼓を叩きたいなと思ったのをきっかけにそれがあんな感じ(壁に設置されたキックペダルを指して)になり、このような展示になりました。いっぱい話しました(笑)。

蔵屋:ありがとうございました。光岡さんがToken Art Center※1やThe 5th floor※2で行った個展の展示でも、石がごろごろ転がる様子や風にレシートが舞う様子に声をあてた映像が複数点、会場に並んでいましたね。

※1 光岡幸一 「ひぃ~~~~゜~~ゅ~^~~ぅ~~」会期:2022年1月15日(土)-2月13日(日)

※2 ANNUAL BRAKE 2022 光岡幸一「生やけ」会期:2022年9月15日(木)−9月21日(水)

今回それらとだいぶ違うのは、まず、あっちでこの音が鳴り、こっちでこの声がして、というように、いくつもの作品の音や声がランダムに再生され、それらが合わさって交響楽や合唱のように聞こえてくる点だと思います。

また映像の音に加えて、先ほど光岡さんが「生音がほしい」とおっしゃっていたように、正面の壁にはドラムのキックペダルが取り付けてあって、たまに光岡さんが出てきてペダルを蹴ります。あるいはギターを弾きながら歌ったりします。つまり、映像の音の交響楽に加え、光岡さんがずっと会場にいて、随時音を出したり、パフォーマンスをしたりしているんですよね。

今お話を聞いたところ、こうした変化の根っこには、コロナ禍の中で、あまり考えすぎず、目についたものに即興的に音をつけてみたら生じた快楽がある、ということですね。

光岡:はい、その通りです。

蔵屋:最後にまた今回の個展の話に戻ろうと思いますが、まずここから少し、過去の作品を辿りながら光岡さんの軌跡をうかがってみたいと思います。

光岡さんが過去作品の映像を準備する間に、私がどうして光岡さんを知ったのかというお話をしておきましょうか。

2020年に、広島市立現代美術館が『どこ×デザin 日本銀行広島支店』という公募企画を実施しました。原爆で焼け残った旧・日本銀行広島支店の建物を使って展示をするアーティストを選ぶという内容でした。私は審査員で、たくさんの応募案の中から光岡さんの作品を選んで「蔵屋美香賞」を出しました。これが光岡さんを知るきっかけでした。このお話もまた出てくるかと思います。

では光岡さん、用意していただいた映像を使って過去の作品のお話をお願いします。

光岡:はい。まず、僕が「蔵屋さん、最高だ!」と思って、蔵屋さんにトークイベントをお願いしたいなと思ったきっかけがあるんですが、それは、このThe 5th floorで開催した『生やけ』という個展での出来事です。この個展はThe 5th floorが毎年開催している『ANNUAL BRAKE』という企画で、どんどん速くなっていく作品発表のスピードに一度ブレーキをかけようという意図で、過去作品だけで展示を構成するというものでした。僕の作品はプロジェクトだったり、その場で作るものが多く、物体がほとんどなくて「どうしよう?」と考えました。プロジェクトの場合、作品になりきらない面白エピソードとか、「ここも載せたかったけど、載せられなかった」というような共有しづらいものがいっぱいあり、そういったものを話すということで、過去作を展示するということの条件をクリアしようと決めました。なので、会場で僕が過去作についてずっと喋るという。これは、作家のあるあるなんですが、一日中作家が会場に在廊すると、晩御飯とか次の日の朝ごはんとか、どんどん生活がズタズタになっていく。「ブレーキかけて、一旦みんなでのんびりしよう」という企画だったはずなのに、それで忙しくなってしまうのはあまり良くないなと思ったんです。そこで僕が辿り着いたのは、自分の晩ごはんを準備しながら過去作の無駄話をするという企画です。映像が流れている側で、僕が料理をしているという。

蔵屋:いま料理の後ろに映っていた床置きのモニターで、石の映像作品を見せていたんですよね。

光岡:はい。それで僕が、『キューピー3分クッキング』をもじって《キューピー300分クッキング》。普段絶対にやらないような時間のかかる煮込み料理とかを5時間かけて煮込んだりしながら過去作について話すというのをやっていました。その日は、朝からニンニクを20株も使う牛テールのスープを作っていたんです。蔵屋さんはちょうど終わりの時間に来てくださって。蔵屋さんが展示を全て見終わった後に、こんなに匂いがすごいスープをすすめるのも悪いなと思ったんですけど、「私もちょっと食べたいです」と言って、「こんなのを食べてくれるんだ!」という感じにびっくりしてしまって。同じ釜の飯を食べた仲ではないですけど、風通しの良い人だなと。それでいつか蔵屋さんとお話したいなと思ったという感じです。

蔵屋:あの時はありがとうございました。普通にすっごくおいしいスープでしたよね。

光岡:めっちゃおいしかったですよね。

蔵屋:なので、ごちそうさまでした。

光岡:いえいえ、こちらこそありがとうございました。

蔵屋:補足すると、The 5th Floorというのは上野の東京藝術大学の近くにあるオルタナティブ・スペースです。髙木遊さん、岩田智哉さんといった方たちが運営しています。一般に若手から中堅のアーティストは、新作ばかり求められ、少し前に作った作品を見せたり、立ち止まってこれまでのことを振り返ったりする機会がなかなかありません。この現状を変えるべく、現段階での小さな回顧展みたいなものをやってみよう、というのが『ANNUAL BRAKE』シリーズの主旨です。とてもいい企画だと思います。

わたしは広島の件で光岡さんを知ったものの、コロナ禍の真っ最中だったので、広島まで展示を見に行くことはできませんでした。その後、渋谷の地下水を汲み上げる作品(《もしもといつも》2020年、BLOCK HOUSE)などいくつか拝見したのですが、The 5th Floorの個展で、ホームレスの人たちが使っている台車をこっそり直す《夢をみない夜》(2013年)などの初期作を見て、あらためて「この人はこういうところから始まったんだな」と認識を新たにしました。

続けて、そもそも私がなぜ広島の作品で光岡さんを面白いと思ったのかをお話したいと思います。

広島の公募案は、銀行だった建物の外壁に、戦争が終わって間もない時期に広島の銀行員さんが書いた、「毎日お金ばかり数えて退屈で……」というような内容の詩を大きく描き出すというものでした。この詩の中身もまたすごく良いものでした。原爆という人類史に残る悲惨なことがあった土地なのに、何年か後にはたちまち退屈な日常が始まっているというところに、リアリティーのすごみを感じます。それを、光岡さん独特のぐねぐねしたテープの文字で物体化して、大きく街に示すことが、とても爽快に思えました。しかし、「建物の中は展示会場として貸すけれど、外壁は貸さない」というような、建物管理側からの注文がいろいろ出て、最終的にはあまり思わしい形で決着しなかったんですよね。

私は先ほど言ったように現地にはうかがえず、一連の経緯は広島市現美の方にメールで教えてもらっただけだったんですが、ふと光岡さんのホームページで、一部始終についてご自分で書いていらっしゃるのを見つけました。

そこには、つらい目に遭っているはずなのに、絶対に怒らないと決めて、何を言われても、それならこれはできないかな?と発想を転換し、なんとか事態を前に進めようとする様子が書かれていました。私にはそれがすごく新鮮だったんです。

というのも、美術館の学芸員をやっていると、しばしば、「アーティストが作品をちゃんと実現できなかった。学芸員がしっかり交渉しなかったからだ。アーティストのために死ぬ気で働くという気持ちが足りなかったのではないか」といった批判を、アーティストさん自身からも、社会からも受けることが多々あるんです。しかし、アーティストさんも学芸員も人間なのに、「アーティストのやることを死ぬ気で支えて、生活がボロボロになっても我慢して当然だ」という考え方は、人間同士の関係として果たして正しいのか。誤解を恐れずに言うと、アーティストという存在はほんとうにそこまで特権的なものなのだろうか。そんな風に思うことも正直あったわけです。

そんな中で光岡さんは、学芸員さんや市の人を表立って批判するのではなく、自分の中でこの経験をなんとか昇華して作品化しようとしている。これを見て、「なんだか新しい世代の人が出てきたな」と思ったんです。これまでのアーティストさんであれば、「権力を振るう市がけしからん。それなら市を叩け!」と、声高に正義を主張しても不思議ではないところです。そこをそうせずに、なんとか作品を成立させる道を探っている。この思考回路が、「マッチョな正義漢としてではなく社会に関わろうとする新しい世代が登場した」という予感を抱かせたんです。

光岡:ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです!

蔵屋:応募案ももちろん面白かったですが、このトラブルがあって、より光岡さんの作品に興味を持ちました。The 5th Floorで、さっき述べたホームレスの方の台車を修理して戻す作品を見た時も、「すごく光岡さんらしいな」と思いました。

一般に、ホームレスの方に関わるということは、生半可な覚悟ではできません。社会問題に向き合い、ホームレスの方々のために戦うという強い態度が求められます。ですが、光岡さんはホームレスの方とフラットに付き合って、彼らが困っているかもしれないし、別に困っていないかもしれないことに対して、ちょっとだけ手を添える。しかもそのことに関して自分から「やりましたよ」とは言わない。

この作品を見て、社会正義とは違う入口で、ホームレスの方にも、学芸員にも、ちょっと意地悪だった市の方にも、全ての人や出来事に対してフラットに関わるという光岡さんの姿勢をはっきりと感じました。

光岡:ありがとうございます。広島のお話をまた改めてします。僕は他の作品でも建物に文字を書いたりしているのですが、この時は広島の旧・日本銀行の建物の外壁に1950年代に書かれた詩を書き写すという案で蔵屋さんから賞をいただいたんですよね。結局、外は使えなくなり、コロナ禍もあって僕もなかなか現地に行けなくて、生でちゃんとお話する機会がなくて、どんどんと時が経ってしまって。僕はこのプランを実現するために、高所作業の資格も取ったんです。本当に本気でやりたいと思っていて、でもできないとなって、「それなら直接壁に描くのではなく、ペイントしたネットを垂らして、前からかけるのはどうですか?」など、どんどん代替プランを出していったんです。

蔵屋:「歴史的な建物だから、壁に直接描くのはやめてくれ」と言われてネット案が出てきたんですよね。

光岡:そうですね。それでネット案を出した時は、「旧・日本銀行広島支店を観に来た人 が、建物をちゃんと観ることができなくなるのでやめてください」と言われてしまって。 とにかく当時は、何を出しても「ダメです」と言われて。でも、真っ向からぶつかるのではなくて、どんな状況でも面白がりたい、楽しみたいというか、面白がってやっていれば どこかできっと面白い脇道が出てくるのではないかと思ったんです。今までもそうだったので、 この時もそういう気持ちでやっていたのですが、コロナ禍もあったし、やりとりがうまくできなくて、僕もどうしたらいいのかわからなくて。学芸員さんは本当に頑張ってやってくれているのがわかったんですけど。その後は、アドバルーンに文字を描いて、それを飛ばせればと思ってとりあえず発注したのですが、それも許可が降りなくて、最終的には屋内の展示スペースの隅っこのところで展示しました。どうにもやるせなくて、展示前日にこれまでの経緯を30分くらいで書いたのですが、これが人生で一番うまく書けた文章かもしれない。

これはぜひ、みなさんにも読んでいただきたいです(《あこがれ》2021年)。

蔵屋さんにお聞きしたいです。もしも当時、蔵屋さんが僕と同じくらいの年齢で作家という立場であったら、どういう風にしていましたか?

蔵屋:質問が難しいですね(笑)。私は大学院で美術史を学んで学芸員になったのですが、学部は女子美術大学の油絵科でした。元々制作をしていたので、もし作家だったらということもある程度は想像できるかもしれません。

たとえば学芸員も、借用の許諾を得ていた作品が直前でダメになるというような経験はふつうにします。一つの企画が実現するまでには、大きな方向転換を迫られる瞬間が何回もあって、その度に、ちょうど光岡さんのように、脇道を探してより良いものになるように修正していくしかないんです。

広島の作品も、展示はうまくいかなかったかもしれないけれど、この文章が作品の一部としてあることが重要です。この文章のおかげで、光岡さんが物事に対する本質的な態度がはっきりと見えました。結果として、この作品は文章まで含めて完結する作品であり、アンビルドのまま終わったことがかえって良かったのではないかとすら思っているんです。

だから、もし私が作家だったら、やはり光岡さんと同じようにねばり強くなんとかする道を探し、ダメだったらそこまでを含めて作品としたと思います。

光岡:これで良かったんですね。救われました。

蔵屋:でも、HPの文章に「悔しくて泣いた」と書いてあって、これには「あ〜、泣いちゃったか~」とかわいそうになっちゃったんですけどね。

光岡:そうなんですよ。30歳も過ぎて学芸員さんがいるところで、悔し過ぎてぼろぼろ泣いちゃって、しかも雪も降っているし、みんなすごい気を遣ってくれて(笑)。

蔵屋:この一件からもわかるように、ギャラリーや美術館の中って、非常に守られた空間なんですよね。だから同じようなことをストリートでやろうとすると、たちまち「ダメ、ダメ、ダメ」になったりする。なので、今後今の方向で活動をしていくのであれば、それぞれの空間の特性を学んで、解決策を探していく必要がありますよね。

光岡:そうですね。この広島の時も、「建物の中に描くのはどうですか?」と言われたのですが、この建物が持っている歴史的な意味とか、はつらつとした詩とかを、観ようと思っていなかった人が観るということがとても大事で、建物の外から観た人が「なんか文字があるな」と気づく。そういうきっかけになるというのは僕の中で絶対に譲れないポイントだったので、何とか外に出る方法を探したいとずっとやっていて、ああいうかたちになったのですが、でもそこはやはり譲らなくて良かったのかなと思いました。

蔵屋:2021年に墨田公園で行われた『Agoraphobia』という野外の展示で、高所作業車に乗って垂れ幕を垂らした作品(《通達》2021年)がありましたね。広島の作品はのちにこのあたりにつながっていったんですよね。通りすがりの街の人が目にして、なんだろうと思う。垂れ幕というと何らかの強いメッセージがあるかも知れず、ちょっと警戒するんだけど、よくよく見ると、なんだか規制することが馬鹿馬鹿しくなるような、なにかの枠をすり抜けていくような言葉が書かれている。

光岡:まさにそんな感じですね。何とかして面白がり切る、みたいな。ルールがある中 で、どうやってこれを乗り越えていけば面白いかというような。ルールと真っ向から戦っている人たちも素晴らしいんですが、そうではない道もあるということを見せて、面白がってくれたら「もっとみんながいろいろな考え方を持てるかもな」と思っているので、何とかして 突き通していきたいですね。

蔵屋:(《通達》の画像を見ながら)この時はすごく暑くて、公園には、別にアートを観に来たわけではないお年寄りやちびっ子がたくさんいました。そんな中、光岡さんが高所作業車でどんどん上に上がっていって、やがて「手をふってみる」というようなメッセージを書いた垂れ幕がふらふらと降りてくるんです。「手をふってみる」の他に何がありましたっけ?

光岡:「蟻を見つけて名前をつけていい」とか「石をじっくり見ていい」とか、どうでもいい許可みたいなものですね。

蔵屋:そうそう。規制があるのかないのかわからない場所に対して、とてもフレンドリーな許可をたくさん出していました。写真を見るとわかりますが、ちびっ子がちゃんと手を振っています。私も手を振っちゃったし(笑)。この時は、規制をすり抜けながら、規制するほどでもない、でも、みんなが生きていくのに必要なメッセージを文字というかたちでパブリック・スペースに示すということが、うまくできていたように思いました。

光岡:そうですね。これは広島の展示のために取得した高所作業の資格が活きたんですよね。使うところが何もなく、「何のために取ったんだろう?」と思っていて、10月に「公園で何かイベントをやりませんか?」とお話をいただいた時に「高所作業資格を取ったので、それを使って何かやります」と言って、そこから考え始めてやったという感じでしたね。

蔵屋:広島の時から未解決だった、「規制をすり抜けるメッセージというものがあるとしたらどういうものなのか?」というもやもやが、多少すっきりされたのではないかと思います。高所作業車の免許も役立ったし(笑)。

光岡:はい(笑)。思わぬかたちで役に立ちましたよね。これは嬉しかったです。

蔵屋:一つ、前から聞いてみたいと思っていたことがあります。今回はよい機会なので、そこを率直にうかがってみたいと思います。

光岡さんは、たとえば「通達」では「手をふってみる」という優しいメッセージを発信しました。あれだけ大変なことになってしまった広島についても、関係者の人に対して「怒らないと決めている」とおっしゃっています。台車を直してホームレスの人たちに返す「夢を見ない夜」もそうなんですが、すべての行動がちょっと良い人すぎると思うんです。決して人を傷つけるようなかかわり方をしない。これはどういうことなのかなと。

元々光岡さんがそういう人なのか、それとも努力してそういう人になろうとしているのか。こうした行為はコンセプトとして行われているのか、技法として編み出されたものなのか、それとも自然とこうなってしまうのか。その根底にあるものは、ほんとうは何なのでしょうか?

光岡:僕は自分のことを「良い人」だとは思ったことがないんです。悪い人ではないけれど、確実に良い人ではないんですよね。確かに「良い人ですね」と言われることはあるんですが、そうではない。どうやったら面白がれるかというか。ルールとか仕組みがあって、それを乗り越えてどうやって作品を編み出していくかということを僕はいつも考えていて、その時にかかるエネルギーが割と前向きだから、良い感じに見えているのだろうなと思います。僕自身はその辺をあんまり意識したことはなくて。でも、「こうなったら良いな」とか、「こうしたらみんなが面白がってくれるかな」とかいう風に考えるのが多いからかなと。

蔵屋:社会課題に向き合うタイプのアーティストであれば、垂れ幕に「手をふってみる」とは書かないですよね。そういうところが新しいと感じると同時に、「この人はどうしてこういうことをしているんだろう?」と不思議に思っちゃうんです。「ゆとり世代は優しい人たちが多いから、アーティストも自然とこういう感じになるよね」と言ってしまってはあまりに簡単すぎます。

特に光岡さんの作品には、裏にドロドロしたものがあって、それを自らの力で変えるべく、意識的に新しい態度を探しているんだろうと思わせるような気配があります。

光岡:ありがとうございます、そうなんですよ。その気配がうまく出てくると面白いだろうなと思っていて。今回の展示はその気配がより「出ているかも!」と感じました。これまでは自分の中で「こうあるべきだ」というものがあったと思うんですが、この2、3ヶ月はちょっと引いて観ることができるようになってきたというか、作品としての出し方がわかってきたというか、そんな感じがします。昔の大学院時代のドローイングの作品を観ると、何というか「そのまま」という感じなんですよね。

蔵屋:そうなんですよね。大学時代の、写真の上にドローイングをしている作品などは、下の写真をいじめているみたいでけっこう暴力的です。フラストレーションが爆発しているような感じです。

光岡:多分、今もあるんですよね、そういうのは。言語化して向き合うと疲れちゃうからやっていないだけで。

蔵屋:でも、アーティストならいつかはそれに向き合ったり、それをみんなの前に引きずり出したりしなければならなくなるのでは。

光岡:そうですね……。

蔵屋:向き合うと自分のことが嫌いになっちゃうかもしれないですよね。ぶっちゃけて言うと、広島市の人に対しても、怒らない方が自分のことを好きでいられます。

こんな風にイライラした気持ちを抱えて暴力的な表現をしていた光岡さんが、具体的にはどんな道をたどって今の方向性に移って行ったんでしょうか。

光岡:どうやって変わったのか、ですよね。単純に外に出るようになったんですよね。アトリエにこもって作品を作っているとそうなってしまっていたんですが、外に出ていくと面白いものがいっぱいあった、というような感じです。外にあるものと関わって作る、というような……。人でもいいし、風景でもものでも、何かと関わって作っていくと思い通りにいかないことがたくさんあるんですが、そうすると、自分が思ってもいなかった方向に作品が転がっていく。作品を作ることで、自分の人生が動いていく感じが面白いなと。なので、何かと関わっていくことで、変わっていった感じがします。

蔵屋:外に出て、外のものに流されていくというダイナミズムみたいなものを感じたことが、イライラを沈める力になったということですね。

光岡:そうですね。怒らないということも僕の中では少し変わってきているんですけど。

蔵屋:例えば?

光岡:例えば、怒りたくないというよりは怒るよりももっと違うものを探したいというか。見方によっては「逃げ」にも見えるんですよね。「ちゃんと怒った方がいいよ」とか言われると、「確かに」と思うんですが、最近は何かあった時に「よっしゃ!脇道を見つけてやる!」というようになってきたというか。こういう戦い方はするけど、そういう戦い方はしない、みたいなものがはっきりしてきて、そうすると面白がれる幅もどんどん広がってくるんです。イライラしていた頃の過去の作品をずっと観られなかったんですけど、今は「この時はこういうことを思っていて、こういうことをしたかったんだな」というようにわかってきて、自分の中の怒りの部分の使い方がちょっとわかってきたのかなと。

なので、今後はそれが「隠し味」みたいにうまい感じで出てきたらいいなと思います。ずっと付き合っていくものだと思うので、そんな予感がありますね。

蔵屋:なるほど。単に逃げるということではなく、怒りではない部分で戦って、何かを見つけるための幅を広げていく。

光岡:そうですね、真っ向から戦うのではなくて、絶対に意地でも、どんな状況も面白がって「脇道を見つけてやるぞ!」という戦い方がいいんだなと、最近気づいた。この2、3ヶ月前ですね、本当に。

蔵屋:え、そんなに最近なんですね!

光岡:そうですね。この展示中に気づいたんですよね。展示を見てくださった方はわかると思うのですが、毎日会場にいると動くので筋肉がついてきて、思考が前向きになってくるということがあるかもしれないなと。

蔵屋:確かに。先ほど外に出るという単純なことが今の方向を見出すきっかけになったというお話がありましたが、運動にも同じような効果がありますね。

光岡:ギターも、展示の2週目から登場したんですが、最初は恥ずかしくて一声も出せなかったんです。でも、だんだん慣れてきて歌えるようになっていく自分がいて、今回すごく楽しいです。

蔵屋:このトークが始まる前に少し打ち合わせをしていて、やはり最近は「脇道を探す。そのために人に身を委ねていく」という制作態度が明確になったんだなと感じました。

たとえば広島の時には、かつて広島の銀行員さんが書いた詩とか、とっかかりとなるものを若干リサーチをしていたと思います。今回の個展ではそういうことをせず、「感覚に身を委ねる」という側面が強く出ているように思います。この変化について教えてもう少しいただいてもいいですか?

光岡:コロナ禍の最初の緊急事態宣言が出た2020年の4月、5月の時に感じた「風が気持ちいいな」とか「鳥が飛んでいるな」とか、それはそれでしかないんですが、僕は何となくそれ以上のものに触れている感覚がありました。自分が何を見て、何を感じているのかわからないですけど、スケールの大きなものに触れている感触があって。気持ちいい感じはあるのだけど、それだけではない「なんかあるなあ」みたいな感覚があって。

このふわっとした感覚は言葉にするほどではないけれど、何かある。そういうところとずっと向き合いたかったんですが、作品となると「客観的な事実とか歴史みたいに人に共有するための手がかりがないと難しい」という思い込みがあって。でも、どこかで「このわからないものをわからないまま出した先に、まだ見えていない景色があるのかも」という予感があり、その時にたまたま「幾何学模様」のライブを観に行って「それそれ!」となったんですよね。展示の2、3ヶ月前でしたが、「これはやれ、ということだな」と思って、やりきってみたいなと思ったんです。

蔵屋:コロナ禍という現実が、「いいな」と思ったら乗っかってみる、という風に、光岡さんの作品に対するアプローチを変えたんですね。

わたしも含めまだみんなまっただ中にいるため、コロナ禍の影響というものは、いまだ明らかには見えません。この期間に感じたものが今後どんな風に一人の作家を変えていくのか、少し長いスパンで見ていく必要がありますよね。

さて、そろそろ時間がなくなってきたので、最後にもう一つだけお聞きします。

私が広島の時に、その戦い方以外に面白いなと思ったのが、光岡さんが文字を使っているという点でした。この重要な特徴がどういうところから出て来たものなのか、教えていただけませんか。

光岡:そうですね。緊急事態宣言の頃、「散歩はしてください」と言われてましたよね。それで僕は夜中に、テープとカメラだけ持って、散歩している途中でその日思ったこととかをテープで文字を描いていたんです。日記みたいな感じで始まったというか。街に文字を描くと、手書きの変な文字が街に現れて、変な感じがするというか、なんか違和感があって。「いいな」と思った場所を見つけて文字を描くはずなんですが、文字とその場所の空気が一緒になるというか……。

蔵屋:文字があると、普通はその意味内容を読んでしまいます。しかし同時に、文字はかたちを持ってもいるので、そのかたちに注目すると今度は内容が見えなくなります。光岡さんの作品は書体が独特で、読みづらかったりもするので、どちらかというとまずはかたちが先に目に入って来ると思います。これが特徴の一つですね。

次に、支持体がない、または見えない場合が多いのも特徴かなと思います。たとえば半透明の幕に書かれている場合など、文字が宙に浮かんでいるように見えます。建物の壁に書いてある場合でも、あるはずのない場所に平面なのか立体なのかわからないおかしな線が突如現れて、一瞬壁とは無関係に浮いているように見えます。

しかも目が慣れてくると、このおかしな浮遊する線が文字であることがわかってきて、次第に言葉の意味が頭に入ってきます。でもその文字は「あっち」とか「どっか」とか、今ここではない場所を指示していることも多く、言葉の意味としても、文字はどこか別の次元に属しているように感じられます。

こんな風にいくつかの点で、光岡さんの文字は、その場所をどこか普通ではない空間に接続してしまう感じがします。ずっとおっしゃっている「心地いい」とか「何かいい」とか「違和感あるな」という感覚を、こんな風にしてなんとか捕まえようとされているのかなという気がします。

光岡:そうですね。「この場所、何かいいなあ」と思う場所で文字を乗せることで良さがくっきりするというか。僕が言いたいことがあって文字を描くというよりは、その場所の良さを見えるようにしたい感覚があって、言い切らずにふわっとした言葉を入れるようにしているかもしれないですね。どちらかが主役というわけではなくて、どちらも大事なんです。

蔵屋:内容でもなく、かたちでもなく、どっちでもない、風景を際立たせるための何かということですね。

さて、時間も来たのでここで一旦終了とさせていただきます。

最後に少しだけ、参加者のみなさんからの質問にお答えすることにしましょうか。

質問:去年の夏に光岡さんの展示を見ました(『映像の美術館#03 光岡幸一「なんか言おうとしたけど忘れた。」』2022年、元映画館)。あれから更新されて今回の展示になっているという印象を受けましたが、制作の仕方に変化はありましたか? また、一貫していることはありますか?

光岡:『なんか言おうとしたけど忘れた。』でも、今回と同じように回るミラーはあったんですが、あの時はまだ自分が何をやっているのか全然わからなくて、今感じているグルーヴ感みたいなものを出したいなとは思いつつも、もっと視点がバラバラだったんです。それを改めてブラッシュアップしたいなと思い今回の展示が出来上がりました。それが「幾何学模様」のライブがきっかけになって、やりたいことがはっきりとしたような気がします。両方見てくださって、ありがとうございます!

質問:石が転がる時間が長くてすごいなと思ったんですが、いい感じに転がるように何度も撮り直したのですか? それとも、偶然ですか?

光岡:これは何十個も転がしていて、途中で止まる石の映像も撮ってあって。今回は展示にあまり含めなかったんですが、すぐ止まる石もあれば、すごく遠くまで転がる石もあって。面白いなと思ったのは、尖りすぎているとうまく転がらない一方で、丸すぎるとあまり面白い転がり方をしないんです。適度に尖っているヤツが遠くまで面白い転がり方するんですよね。石も何十万とあるんですが、「こいつは面白い転がり方をしそうだな」と思ってそれを拾って、重い思いをしながら、夏の暑い熱海で石を転がしていました(笑)。

蔵屋:光岡さんの最初の頃の作品は人と関わっているものが多かったんですが、コロナ禍以降、石とか風とかそういうものとも話ができるようになった感じがします。先ほどもおっしゃっていましたが、縄文時代の人は石と話していたかもしれないですよね。

光岡:そうですね、縄文時代の人は石と喋っていたかもしれないですね。石器とかを作るのに、みんな石の目を読んだりするんですよね……いや、これは趣味の話なのでこれくらいにしておきます。

質問:光岡さんが会場で歌っている歌にテーマやイメージはありますか?

光岡:あれは、映像で流れている音とかを拾っているので、特に決めていなくて、その都度思いついたことを歌ったり、喋ったりしていますね。「腰が痛い」とか「脇が痛い」とか「さっき飲んだスープの味が変だった」とか、とりあえず思いついたことを喋っているという感じですね。

蔵屋:一応コードはありますよね。

光岡:一応そうですね。ちょっとずつ変わっていっていますね。

蔵屋:「もしかしてガンダムが好きなんですか?」という質問がありましたが……。

光岡:いや、僕は全然詳しくないんです、ごめんなさい。何でそう思ったのかな? これがガンダムみたいに見えたのかな(ミラーの作品を指差しながら)?

蔵屋:これは鏡ですよね。この文字の部分はどうやっているんですか?

光岡:マスキングテープで字を描いて、ラッカースプレーを吹いて、それが乾く前にマスキングテープを剥がすと文字だけが残るんです。

蔵屋:なるほど。会期中、光岡さんが時々出てきて、これをぐるぐる回すんですよ。すると光の反射で会場の中に文字がプロジェクションみたいに映って、とてもダイナミックです。

質問:光岡さんの文字が好きです。書道などをやっていたことはありますか?

光岡:授業でやったくらいですね。下手だなと言われることが多いくらいです。

蔵屋:上手い、下手よりも、かたちと内容がちょうど良く見え隠れするところを探っている感じがしますよね。

光岡:確かに、もしかしたら自分でもバランスの良い下手さみたいなものが出来つつあるのかもしれないなと思いますね。すごく大きく描くので、描いていると手元しか見えない。でも、その感じもちょっと気に入っています。操作できない感じで。

蔵屋:コントロールできないところからかたちが出来ていくという感じですね。いい質問でしたね。

蔵屋:先ほどの『ガンダム』の質問ですが、追加でコメント来ていますね(配信のコメント欄を見ながら)。「吹き替えの声が、ファーストガンダムのものに似て聞こえたからです」とのことです。あと、新しい質問が来ているので読み上げます。「光岡さんが大学時代に建築学科から油画科に転科したきっかけを教えてください」とのことです。

光岡:これも、ホームページの方にきっかけになった作品が少し載っているんですが、元々僕が建築学科に入った理由というのが、他に受からなかったからとりあえずそこに入ったという感じなんですね。もっと詳しく話すと、宇多田ヒカルさんに会いたいという一心で美大に行きたかったんです。

蔵屋:そうでしたよね、PVを作りたかったんですよね。

光岡:そうなんです。でも、建築学科しか受からなくて、「建築ということは映像にも活かせるから絶対に大丈夫だ」と思って、一刻も早く宇多田ヒカルさんに会うためにとりあえず建築学科に入って、建築を一生懸命勉強して、2年生の時の課題で、6世帯分の集合住宅の設計をするというものがあったんです(《ホームレスの集合住宅》2010年)。僕は愛知県豊田市の出身なんですが、東京に出てきて一番びっくりしたのが、ホームレスの方がその辺でいっぱい寝ているというところでした。しかも、みんな見えているはずなのに、透明人間みたいな感覚で隣を通り過ぎていくのが不思議だなと思って、それが気になったんです。

それからホームレスの方の手作りの家を観たり、炊き出しを手伝ったり、集会に行ったり、関わっていく中で、外的環境から身を守る、というところが建築の原点であるとするならば、ホームレスの方々の家は建築の原点かもしれないなと思うようになりました。それでこの課題では、集合住宅に6名のホームレスの方を誘致し暮らしてもらうという提案をしたんです。未熟ながらも僕なりに当時、考えて出した提案だったんですが、先生に「君がやっているのは建築ではなくてアートだね」と言われたんです。それでアートとは何なんだろう?と考えるようになって、それを知るために油絵学科に転科したという流れです。

蔵屋:学科試験もあるし、油画より建築に入る方が難しいと思うんだけど(笑)。

いまおっしゃった建築の課題は、のちの《TAMA ART CENTER》(2015年~)のようなプロジェクトに繋がっていますよね。多摩川の河川敷に誰かが建てた建築にまつわる作品でした。

これで全ての質問にお答えできたようですね。では、これで終わりにさせていただきましょうか。

本日はありがとうございました。

光岡:ありがとうございました。