慶野結香(キュレーター)

1989年生まれ、神奈川県出身。秋田公立美術大学、サモア国立博物館での勤務を経て、2019年から青森公立大学国際芸術センター青森[ACAC]学芸員。SIDE CORE/EVERYDAY HOLIDAY SQUAD個展「under pressure」(2021年)などの企画を担当。

太陽が輝くゼッテー120%の洞窟

真冬の銀座の雑踏を抜け、60年代に建てられたビルの地下へと降りる。一見、ギャラリーが本当にあるのか不安になるが、扉をくぐるとそこには矩形の空間が広がっている。「ぶっちぎりのゼッテー120%」と題された光岡幸一の個展。何が「ぶっちぎりの」「ゼッテー」「120%」なのか、果たしてそのやる気を受けとめきれるのか、ドキドキしながら目を泳がせる。

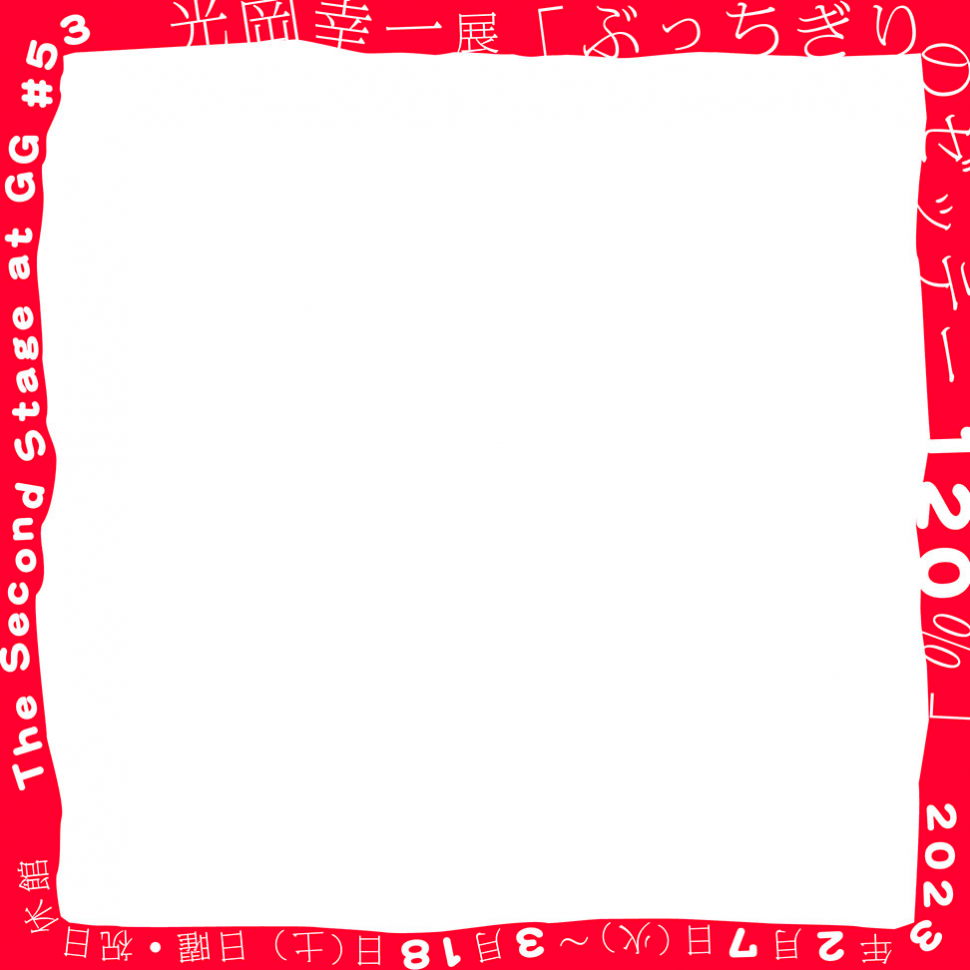

今回、ギャラリー空間は仮設壁によって二つに分けられている。入口に近い空間は、静かに白く照らし出され、A4サイズのほとんどの部分をくり抜かれたことで、まるでフレームのようになった特徴的な赤いチラシ(牧寿次郎デザイン)が作品に用いられている。「ぶっちぎりのゼッテー120%」の力で、既存の壁が破られているのだろうか?被写体が土を掘っている写真は切り取られ、さらに風景もフレーミングされている。チラシが積まれた展示台もまた、破れたかたちに合わせて穴があけられ、敷かれたガラスの板によって周囲を反射する水鏡のようになっている。チラシに手を伸ばせば、もしくは覗き込んだりしたら――誰しもが無意識のうちに、切断された世界に取り込まれる。

仮設壁には、人ひとり通れるくらいの長細い穴があけられており、身をかがめて奥に続く空間へと促される。奥では、少し薄暗いなかで10個のモニターとプロジェクションによるスクリーンがこちらを向いている。映像は、まちでふと目につくような風にはためくレシートや紙、ビニール袋、旗、空になったペットボトル、小型家電回収ボックスの蓋、坂道で転がり落ちる石や植木鉢、そして空き缶を至近距離でとらえている。たまに川面のゆらめきがコンクリートに反射して光の波紋が描かれる様子や、プラットフォームに入る電車が太陽を照り返し、その光がまるで生きているように動く様も挿入される。

耳を澄ますまでもなく、風や重力を全身に受けながら彼/彼女/それらは何かをしゃべっていることが分かる。それぞれが発する音が響き合い、ハモっている。「なんだと思いますかー?しゃべる生き物ってなんだ、なんだろう」「おんなのこのね、確かになー、確かにそれでしかない、確かに、確かに」「レシートです、東北からやってきた」「フゥー!」「イェーイ」…たまに口ずさまれるメロディーは、民謡のようでもある。

大きなビーズクッションに腰を沈めていると、左右違う色の靴下をはいた光岡がおもむろにやってきて、天井から吊るされたロープにぶら下がり、壁に設置されたキックペダルを蹴らんと勢いをつけ始める。影が映る。バス・ドラムではなく、壁がキックされてエフェクターで増幅され、機械的になった音がドーンと空間に広がる。光岡は振り子の原理によって、自分が出した力で振られ、よろめきながらロープを離す。上部に設置された水面が揺らいで、壁面に波紋を落とし、口琴のような音が轟く。

間髪入れずに光岡は、線の集合がステンシルによって抜き出され、ところどころひらがなとして認識できるかたちや、手が象られた鏡が両面につけられたパネルを、全身を使ってグルグル回しはじめる。まるで破裂するようなバシャバシャという音が鳴る。手を離しても吊られたパネルは動き続け、鏡が反射して描かれたかたちは壁面を走り続ける。光岡は、パネルから身を離すと、後方の非常口を開けて出ていってしまった。

奥の空間ではこれらの動き全てが、ほぼ同時に繰り返される。そして光岡は何度も出て来て、同じ動きを黙々と反復する。もちろん、筆者は小一時間いたところで全てを見切れていないし、かろうじて目の端に映っていたとしても、とても文章では追いつかない。

いったいここは、どこなのだろうか。壁面に浮かび上がる形象、特に目立つ手形が、旧石器時代の洞窟壁画を思わせる。クロマニョン人たちは、自分の環世界にいる大型の野生動物だけでなく抽象模様も描き、ごつごつとした岩肌に手をついて、その周りに鉱物からできた塗料を吹き付け、ネガとしての手形を残した。真っ暗な洞窟の奥で、それらは松明の灯りに照らされて、蠢いただろう。確かに穴から入ったし、洞窟のようでもある。

だが不思議と洞窟=胎内のように感じられないのは、空調の効いたギャラリー空間で湿度やにおいが排除されているからだろうか。壁がスクリーンのようにフラットで、非常口のランプが煌々と展示空間を照らしているからだろうか。おそらく、建物の構造体をジャングルジムのように転用して、壁を蹴破ろうとする(蹴破れない)ないしは揺らし、壁で仕切られた(与えられた)空間のドアを開けて外と行き来する光岡のパフォーマンスと、都市のあらゆるところで断片的に採取された「しゃべる生き物」たちがギャラリー内に取り込まれ、等しく一体として存在しているからなのではないか。そして、本展を体験した者たちもまた、ここを出て地上へと戻ったのなら、おそらく「しゃべる生き物」たちを目に追わずにはいられない。

普段からまちの片隅で「しゃべる生き物」たちに出会う度、光岡は都度カメラを回すという。彼/彼女/それらが、風や重力など自然のコントロールできない力に翻弄されているのを見つける度に。光岡はそれらの動きに合わせてアテレコし、「フゥ―!」「イェーイ」といった叫びに似た声をあげる。確かに抗えない力によって動く手近な物体を見つめていると、生じる音も相まって、声を持つように思えてくる。その動きは、何かのメッセージや物語をまなざす者に憑依させて、それまで失われていた世界をバラバラに露呈させはじめる。確かにこの石は縄文時代から存在し、もしかしたらその時のことを覚えているのかもしれないのだが。

しかしそれらの「つぶやき」自体には因果が含まれておらず、断片的なナラティブそのものからは、あまり意味が感じられない。過剰なまでに意味を求め、言葉によって世界を分節化して把握しようとする我々にとっては(だから人間になったのだろうが)つらいことだ。しかしこの非意味的な切り取り方こそが、光岡のリアリティなのであり、我々が実感をもって認識し得る世界、その起源へとつながる鍵のようにも思えてくる。

湧き出る感情や身体の動きが、たまたま歌になった。動きの痕跡で線を描き、たまたま絵や文字になった。たまたま石や木に意思を感じて、畏れを抱くようになった――ホモ・ルーデンスのように、我々は何かの目的のために手段や知識を積み上げて来たのではなく、面白いと感じて熱中した「遊び」によって、常に身体の経験を通して世界を認識し直し、生きながらえてきた。

しかし現代に生きる私たちは、もはや「遊び」だけでは生きられない。芸術もまた、膨大な時間の労働と道具の使用に結びついている。実際に光岡は、この展覧会期中はギャラリーに常駐し、パフォーマンスをし続けるのだという。意図的に限りなく作業を反復する極めて人間的な行為の中で、スーフィズムのように自他との合一を目指すのだろうか。いやそれは、有用性に支配されている世界への抗議のようでもあり、旧石器時代に洞窟壁画を描いたクロマニョン人たちが、本気で「私たち」であることを確認するための作業のように思えてならない。

実は「ぶっちぎりのゼッテー120%」は、光岡がバイト先の倉庫整理を行う中で偶然目にした言葉だという。洞窟の中から切り取られた誰かの言葉。場所から立ち上がったある人間の意思が抽出され、切断されることによって、それは分裂しながらも、太陽そのものに照らし出され続けるものとなった。